美学会について

美学会は1949年に設立され、今年で72周年を迎える学術団体であり、2021年10月現在、会員数は約1,600名です。感性や芸術について哲学的に研究する美学・芸術学、美術、音楽、文芸、演劇はじめ様々な分野にわたる芸術研究に加え、近年にはポップカルチャー、サブカルチャーに関する研究も盛んになってきました。

一学会とはいえ、研究対象は多様な領域に渡り、研究の主題や方法も様々ですが、それぞれの専門性を尊重すると共に異なった領域間の対話を重んじています。毎年10月に開催される全国大会のほか、東西の部会で年数回の研究集会を催し、学会誌『美学』、欧文版『BIGAKU』 を刊行しています。2020年には、丸善出版より美学会編『美学の辞典』を刊行しました。

こちらでは美学会の“いま”を読むことができます。

美学会委員選挙の名簿記載事項確認のお願い

本年度は3年ごとに行われる美学会委員選挙を予定しております。

会員名簿の情報をもとに、選挙関連書類等のお知らせをお送りする予定です。

つきましては、2025年6月20日(金)までに、美学会ホームページから「マイページ」にログインいただき、メニューより「会員情報閲覧・変更」を選択いただき、最下部の「会員名簿記載状況」にて記載不可項目設定を更新ください。

期日までに更新いただけなかった場合は現在ご選択いただいている項目が掲載されますのでご留意ください。

マイページへのログイン方法や、選挙のスケジュール等の詳細は以下のページをご確認ください。

美学会委員選挙のお知らせ&名簿記載事項確認のお願い

会費の値上げと会費減額措置について

総会での決定に基づき、2025年度より現行の会費8,000円が10,000円に値上げとなります。

また、学生および常勤職にない会員等は、申請により減額措置を受けることができます。

既に会員の方で2025年度の会費減額措置を希望される場合は、以下の要領にてご申請ください。

申請方法: 電子フォームからの申請

申請期間: 2025年1月1日〜3月31日

申請フォームへのリンク: https://survey.mynavi.jp/cre/?enq=tpiq4U5dOac%3d

新入会員(2025年度から入会)の方で会費減額措置を希望される場合は、入会申込書の所定欄に減額措置希望の旨をご記入ください。折り返し、必要書類の様式を送りますので、それに記入して提出してください。

減額措置の詳細については「会費減額措置について」をご覧ください。

第76回美学会全国大会発表募集のご案内

第76回美学会全国大会は、2025年10月11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)に東京藝術大学上野キャンパスにて開催される予定です。

大会の開催にあたって ① 研究発表 ② 若手研究者フォーラム発表の募集を行います。

詳しくは以下のページをご覧ください。

学会員以外の方へ「美学会の歩き方」

美学会に関心を持たれた方は、まず雑誌『美学』のオンライン版の中から、興味のある論文などを読んでみられてはいかがでしょう。

実際に研究発表を聴きたい方は、このサイトの情報をもとに、まず東部会、西部会の例会(研究集会)に足を運んでみてはいかがでしょう。首都圏、京阪神の大学で開催されることが多く、来聴は自由です。全国大会は10月の上旬、たいていは土日の二日間開催されます。

美学会での研究内容の全体について知りたい方は、2020年に刊行された『美学の辞典』を、大学の図書館や公共図書館などで見ていただければと思います。

美学会の活動を知って入会してみたいとお考えの方は、入会案内ページをご覧ください。

オンラインで論文を読んでみたい方へ

美学会の発表を見学してみたい方へ

美学会に入会したい方へ

美学会60年の歩み

昭和24年(1949年)以来の美学会の歩みが、PDFファイル形式の表でご覧になれます。平成11年分までは利光功氏によって制作され『美學』第50巻第4号(2000年春、pp.70-74)に「美学会半世紀の歩み」として掲載されたものを再録し、平成12年〜現在(21年10月時点)までは津上英輔氏によって補足されました。別ウィンドウとして開きます。

美学会の運営と組織

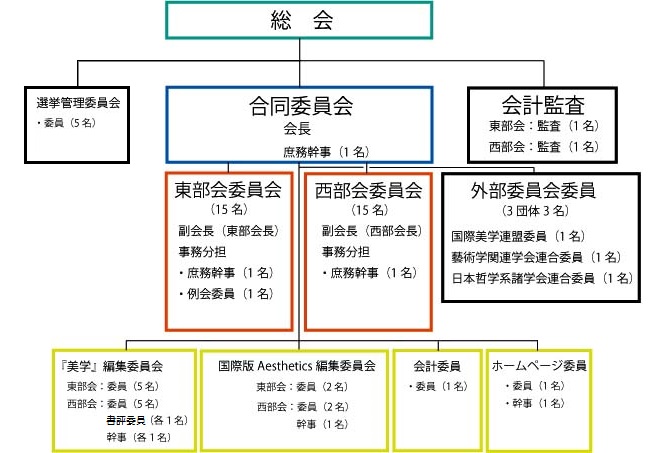

会の運営には、全国大会に合わせて年1回開かれる総会のもと、会長以下の役員から構成される諸委員会が当たっています。 委員は3年に1度の会員による選挙で東・西部会ごとに10人を選出し、これらの互選により1人の会長と東・西の部会ごとに1人ずつの副会長を選びます。 2人の副会長は東西部会長を兼務します。加えて、各部会の10人ずつの選出委員は、専門領域等の欠を補うため、各部会5人ずつの委嘱委員を選び、 それぞれ15人の東西の部会委員会を構成します。その上に、これら30人の委員からなる東西の合同委員会が構成されます。これらの委員が両機関誌の編集や会計などを分担し、 委員会によって委嘱された実務幹事とともに実際の運営に当たります。会員情報の管理、会費の徴収、機関誌の発送などの業務は(株)毎日学術フォーラムに委嘱しています。

美学会組織図(平成25年度)

美学会委員名簿(令和4年度)

【会長】

吉田 寛

【副会長】

東部会:椎原 伸博

西部会:加須屋 明子

【委員】

東部会:青田 麻未、赤塚 健太郎、伊藤 亜紗、川瀬 智之、木村 建哉、桑原 俊介、後藤 文子、小林 信之、瀬尾 文子、外山 紀久子、林 卓行、森 功次、谷古宇 尚

西部会:秋庭 史典、岩﨑 陽子、桑島 秀樹、古川 真宏、佐藤 守弘、杉山 卓史、高安 啓介、武田 宙也、竹中 悠美、田之頭 一知、東口 豊、平井 章一、前川 修、三木 順子

【『美学』東部会編集委員】

赤塚 健太郎、桑原 俊介(編集委員長)、外山 紀久子、森 功次、谷古宇 尚

【『美学』西部会編集委員】

佐藤 守弘、杉山 卓史、竹中 悠美、田之頭 一知、平井 章一

【『美学』書評委員】

木村 建哉、前川 修

【欧文版『BIGAKU』編集委員】

秋庭 史典(編集委員長)、伊藤 亜紗、古川 真宏、後藤 文子

【会計委員】

川瀬 智之

【ホームページ委員】

高安 啓介

【東部会例会委員】

青田 麻未、林 卓行

【藝術学関連学会連合委員】

小林 信之

【日本哲学系諸学会連合委員】

武田 宙也

【若手研究者フォーラム委員】

瀬尾 文子、岩﨑 陽子